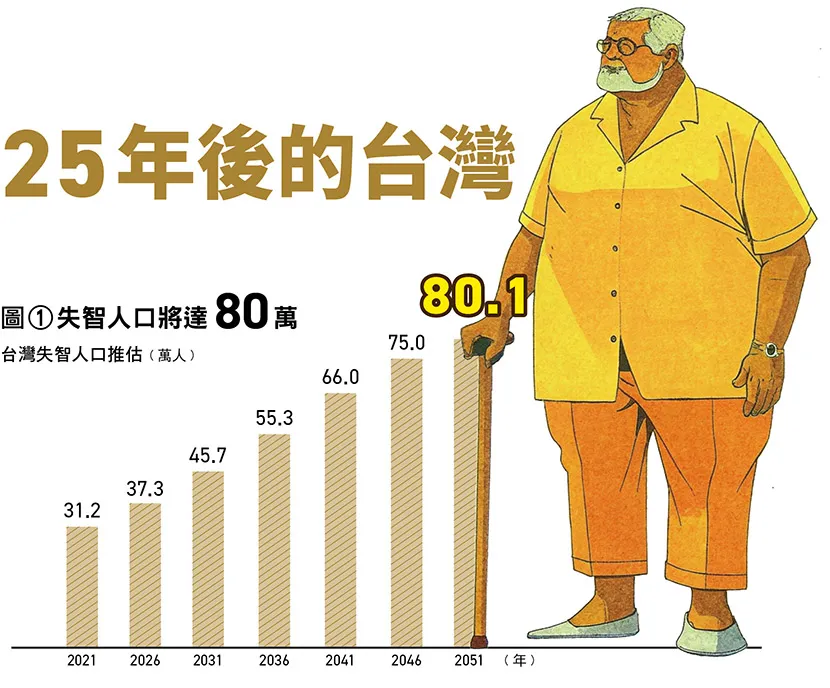

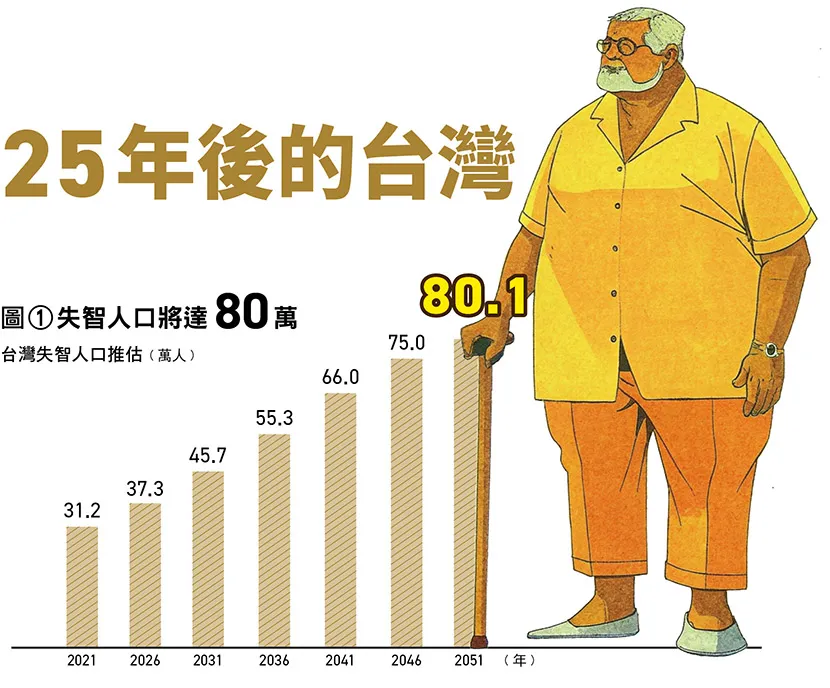

25年后,你在哪里?过着什么样的生活?依照台湾失智症协会数据,25年后台湾失智人口约80万人,相当于每100人当中,有近4人失智。到那时候,你我恐怕都会因为失智症而受苦。你可能是患者、可能是照顾者,即使你很幸运,父母或自己都没有失智,在长照需求逐年增加下,「你缴的税,也将有很大一部分会用在长照上,」前台大医院影像医学部兼任主治医师、脑科学家曾文毅直言。

由于台湾的失智人口增加速度惊人,曾文毅用模型推算出一个值得注意的数字:台湾失智人口成长速度,是全球的1.5倍。

依据台湾失智症协会估算,台湾失智人口从2021年起的30年间,平均每年多出1.63万人。

若照人口比例放大到全球,相当于每年多508.6万人,但国际失智症协会(ADI)估算,到2050年全球将有1亿5,200万人失智,换算每年增加340万人。两者相除即得出1.5倍的差异。

「这个结果并不让我意外,」他说,相较于全球,台湾本就是较高龄的社会。关键是能不能理解数字背后的意义与严重性。当我们比其他国家老、失智人口增速又比较快,冲击全球的「失智海啸」,可能在台湾掀起更猛烈的巨浪。

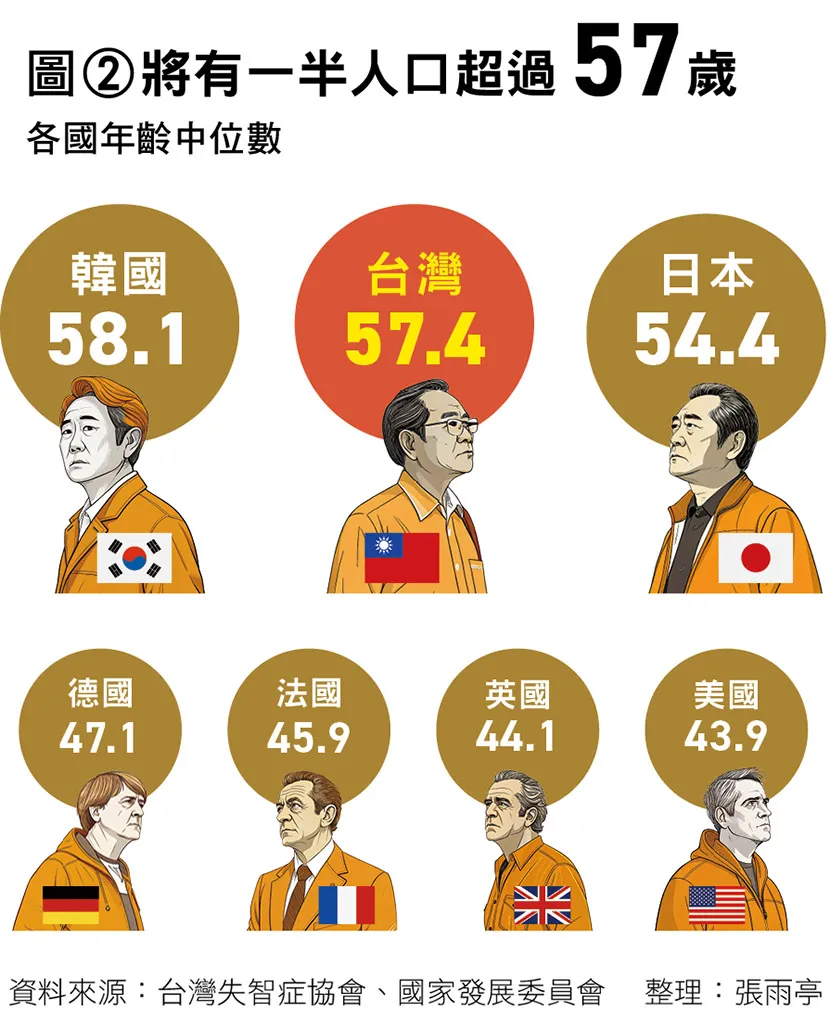

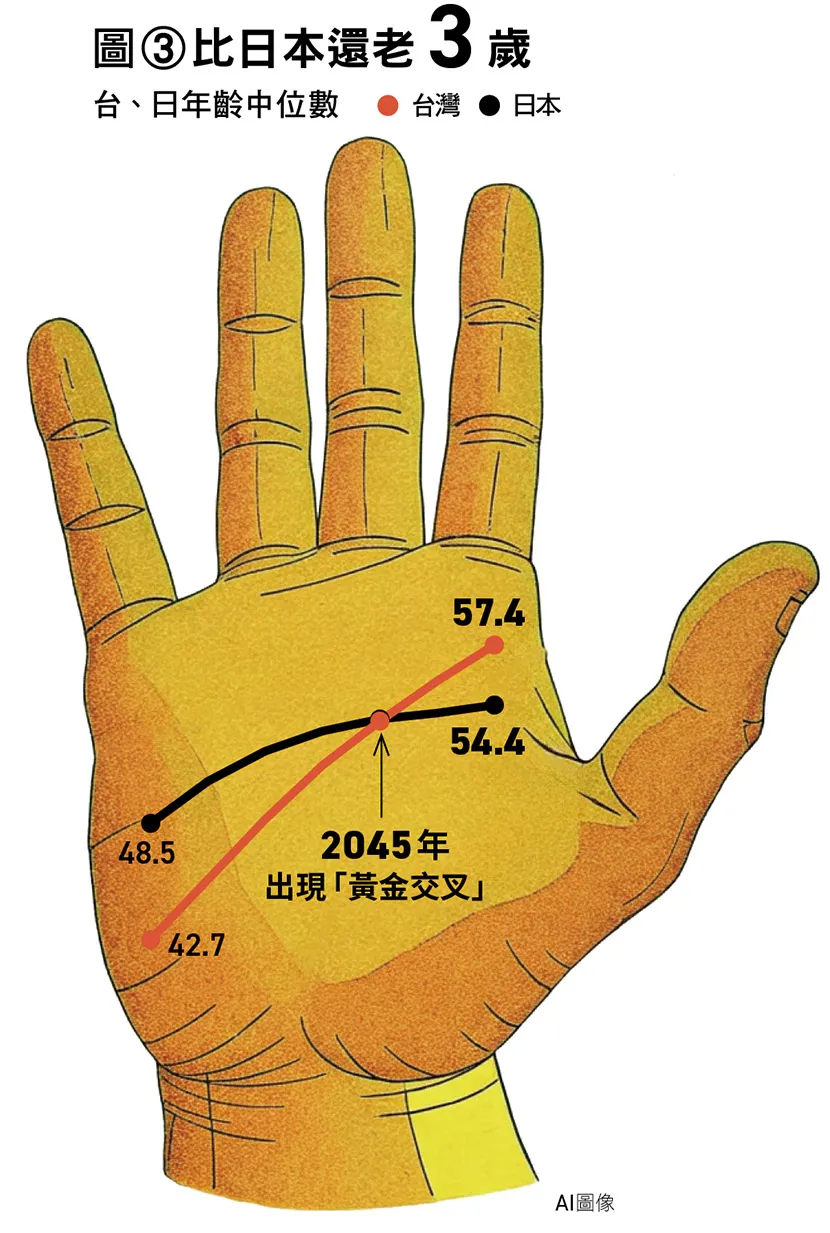

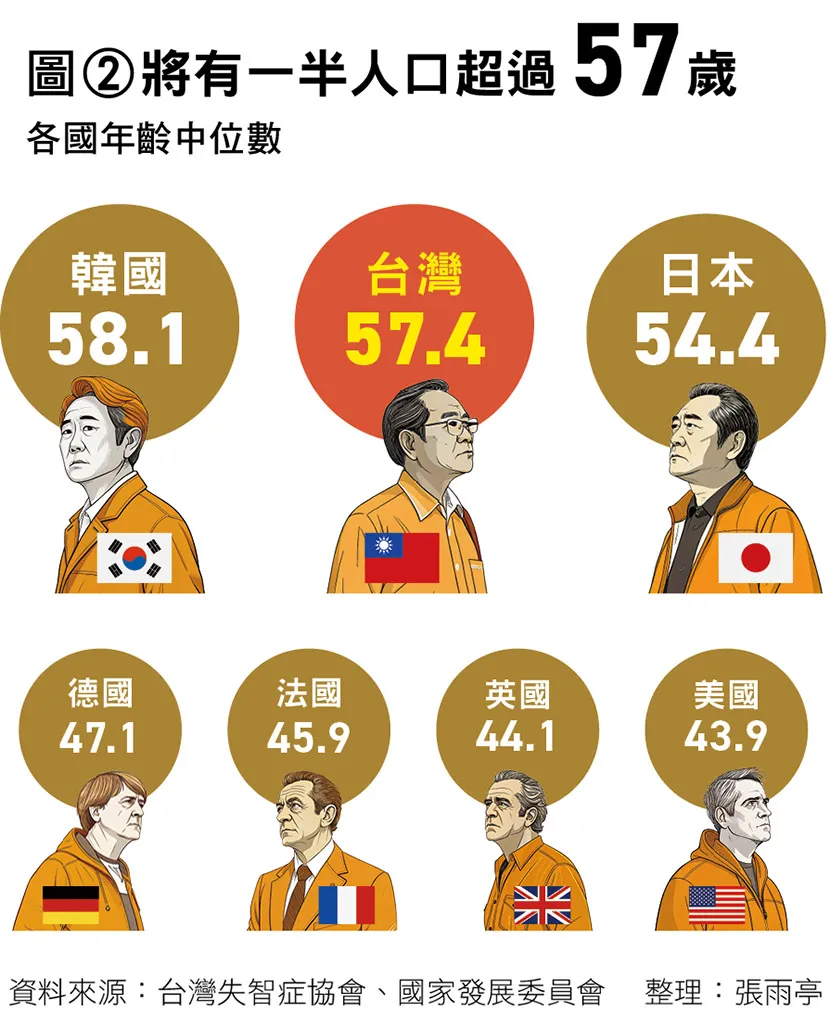

25年后,台湾人口比日本更老!

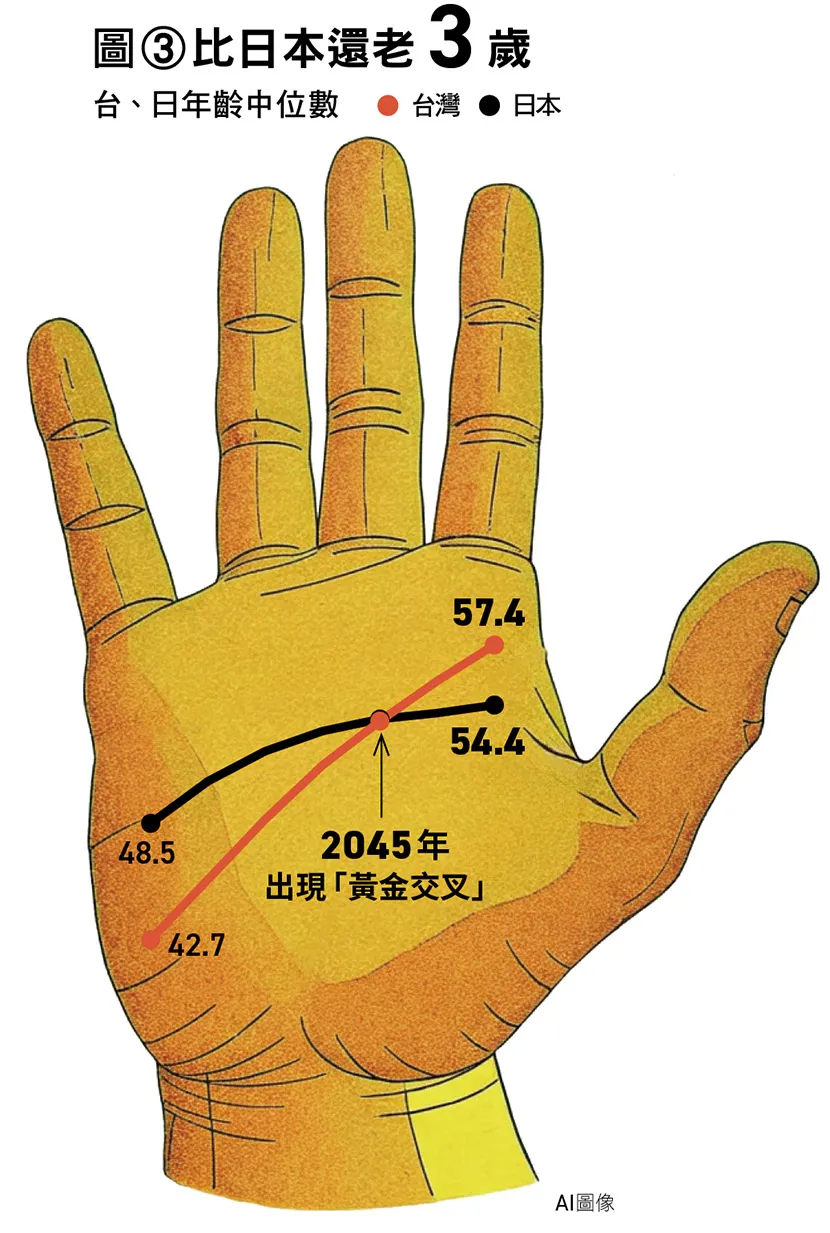

根据国家发展委员会的数据,25年后,台湾年龄中位数为57.4岁,不仅远高于英、美、德、法,甚至高于一向被认为严重高龄化的日本。

近年来,台湾与日本的年龄中位数逐渐拉近,将在2045年出现黄金交叉,到了2050年,台湾甚至比日本高出3岁。

这也表示,2050年时台湾有一半人口超过57.4岁,曾文毅推算,依照目前的盛行率,约有四分之一熟龄族群会罹患失智症(8%)或轻度认知功能障碍(18%),需要不同程度的照顾。

这也表示,2050年时台湾有一半人口超过57.4岁,曾文毅推算,依照目前的盛行率,约有四分之一熟龄族群会罹患失智症(8%)或轻度认知功能障碍(18%),需要不同程度的照顾。

照顾不是一个人能扛,曾文毅认为,平均1名患者要4人轮替。换句话说,届时57.4岁以下的1,000万青壮年,几乎人人都得以不同形式分摊照顾责任。

没有人能置身事外,关键是,你对失智症了解多少?

缺乏教育,多数人对失智症一无所知

台北市立联合医院失智症中心主任刘建良发现,在还没与失智症病人相处之前,多数人几乎没有概念,尤其缺乏照护技巧。

「这会满危险的,你要开始照顾病人了,却不知道怎么跟他相处,」他说。

关键在于教育,刘建良认为,现在大家都认识高血压、糖尿病,是因为有学校教育,然而失智症却没有广泛纳入基础教育中。

因此一旦有家人失智,通常要等到接触了支持团体、共照中心,才渐渐有照顾概念。失智症病人求诊时,刘建良几乎花一半时间与家属沟通照顾方式。

他举例,许多家属觉得与病人鸡同鸭讲,或是当病人说出与现实不符的话时,会试图纠正。他建议先顺应病人的认知,例如当80岁的阿嬷说自己18岁时,他会立刻改口称对方是妹妹,「再问问她18岁的感觉是什么?」

照顾需要训练,「常遇到很多家属只带病人就医,却从来不去了解照顾技巧,」刘建良说,经年累月下来只让自己愈来愈辛苦。

重度失智照顾费用,每月上看10万

除了照顾技巧不足,多数照顾者难以承受的负荷,来自于金钱压力。照顾一名失智症病人,有多少东西需要花钱?

初期花费包括居服员、日照中心、预防走失的穿戴装置或视讯监控、居家环境改造、成人纸尿裤;情况渐渐严重了,可能需要24小时看护、医疗电动床,或入住一床难求的照护机构。

艺人谢祖武曾公开分享照护失智母亲的开销:初期每月2∼3万元,病情恶化时增至6∼7万元,入住机构后每月达10万元。

《康健》掌握的照顾者真实帐单则显示,11年花费高达440万元,而这还只是单人支出,不含其他手足支付的费用。更不用说,目前上市的两款阿兹海默症新药,没有健保给付,自费约要100∼150万元,非一般中产阶级家庭可负担。

即使不一定捉襟见肘,也恐怕经历一段时间的手忙脚乱。照顾者张美映的先生是年轻型失智症患者,她回忆先生刚失智时,她因为不知道密码,无法使用先生的任何一个银行帐户,直到后来向法院声请监护宣告,才能以监护人的身分整理财产。

当家有失智症病人,不只要有财务准备,还得有金融、法律等相关配套工具,无疑在照顾工作之外,又加重了家属负担。

谬误!失智症不等于自然老化

来自照顾与金钱的手足无措,或许都因为我们对失智症有太多错误认知。

失智症是疾病而不是正常的老化,但国际失智症协会公布的「2024年全球失智症报告」却显示:80%民众认为失智是老化的正常现象,比2019年的66%大幅上升。

因为认定失智症必然发生、做什么都没用,所以双手一摊,忽略了提早准备、及时就医,甚至有效预防。

「目前大众对于失智的了解,大多停留在新闻事件,例如某某名人失智了,那一阵子才会注意到失智的可怕,」曾文毅说,但对于怎么维护脑部健康,普遍不是很清楚,「很多人讶异,原来运动、吃对东西对脑有帮助。」

人口老化、失智人口增速高于全球的台湾,当然更该及早破除误解,更积极地预防、更快速地找出应对之道。

期望到25年后,失智海啸猛烈冲击台湾之时,我们已经做好准备。